守了一辈子黑板的人

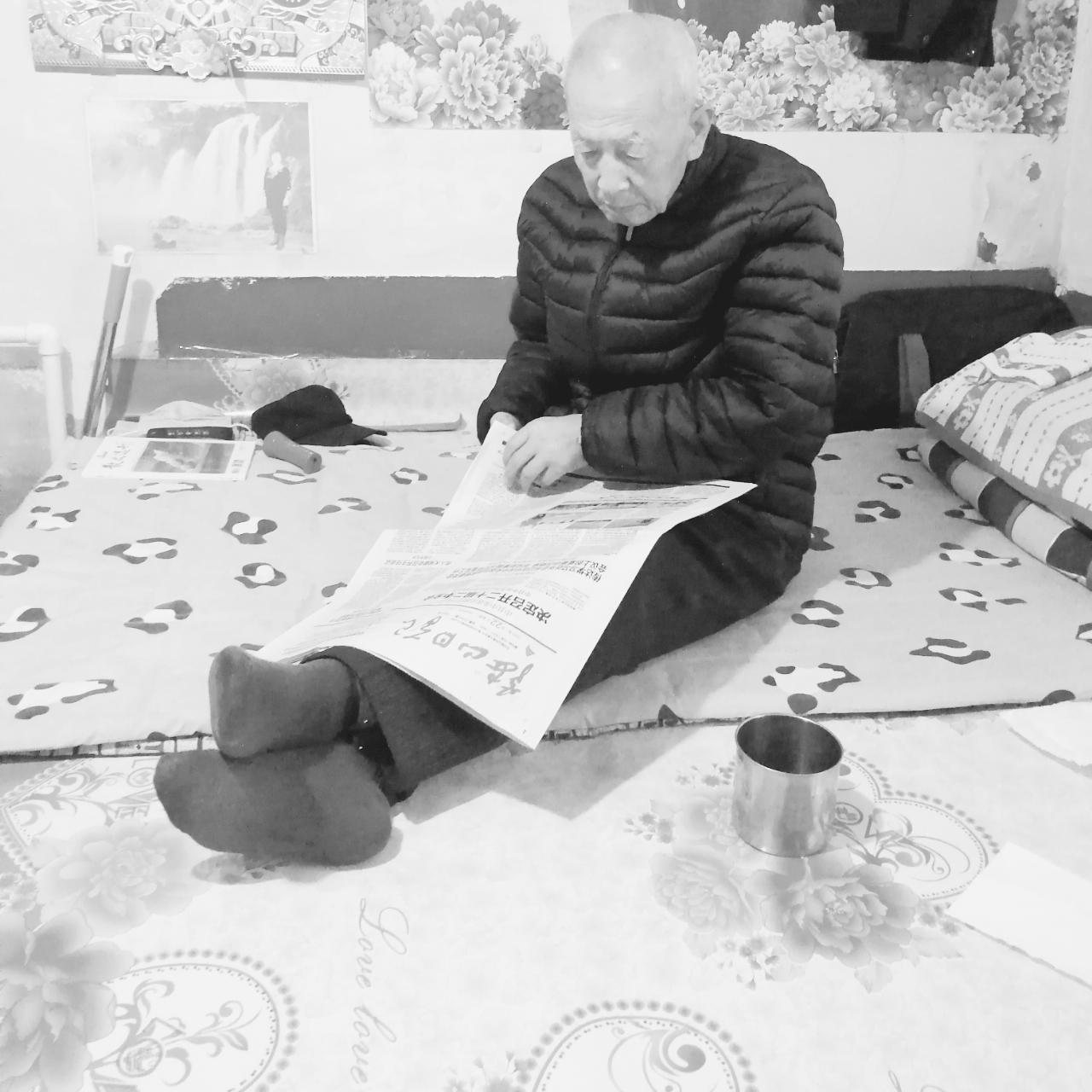

这张老照片是我的朋友马志杰,如今已经驾鹤西去,今天,我就给大家讲讲马志杰老师的故事。

林子

桑林镇的槐花开了又落,镇东头的老人们总爱坐在槐树下唠嗑。若说起马志杰老师,拄拐的李大爷总会眯起眼:“那老头啊,一辈子没离开过黑板,连走路都像夹着教案本似的。”风掠过槐树叶时,沙沙声里仿佛还混着他敲黑板的“当啷”声——像隔了五十年的回音。

1938年,马志杰出生在辽宁省鞍山市台安县魏家村。9岁那年父亲没了,家里全靠母亲闫秀元撑着。闫秀元早年在沈阳读书,婚后随夫定居魏家村,是台安县仅有的三位女教员之一。她一边纺线操持家务,一边在乡村教书,她常对儿子说“识字断文才能不被人欺”。受母亲影响,他深知读书不易,每天天不亮就着煤油灯背书,灯油熬干了就借着月光看。1950年考桑林完全小学时,400多名考生中他拔得头筹。放榜那天,闫秀元躲在灶间抹泪,往他饭兜里塞了个煮鸡蛋——那是老母鸡攒了半个月的蛋,壳上还沾着草屑。本以为能沿着读书路走出村子,可1958年高中毕业后,因家庭成分问题没考上大学。母亲愁得直掉泪,他却蹲在灶台前给母亲添柴,说:“当不了大学生,我就去当老师,教出大学生!”

当年秋天,正值全国大办农业中学的浪潮,他成了桑林农业中学的民办教员。土坯教室里,课桌是木板搭的,好些孩子连算术本都没有。民办教员每月5元生活补助加工分,他却把粮票分出一半,塞进住得最远的春生兜里:“放学后别空着肚子做题。”春生攥着粮票的手直发抖,他想起自己当年饿肚子背书的夜晚,喉咙动了动,没再说什么。看见桂芳蹲在地上用树枝画算式,他转身跑向国营供销社,称了十本分量的算术纸,用麻绳捆得方方正正,往讲台上一放:“往后咱班的本子,马老师包了。”

在茨榆学校教书时,他的课总像变魔术。别的老师讲数学,孩子们听得直犯困,他却能把题编成故事:“有个农夫要带三只羊过河,船太小一次只能带一只,但是留下两只羊会打架,他该咋过河?”讲台下立刻举起一片小手,连最调皮的虎娃都瞪着眼睛等答案。1970年桑林高中招生,数学第一是他班上的学生;1971年榜首,还是他的学生。家长们拎着自家种的豆角往他家跑,他却把豆角塞进学生书包:“给娃炒着吃,长脑子。”

1972年,他在魏家学校上了堂公开课。讲《勾股定理》时,他掏出竹条编的三角形教具,“咔嗒”一声拆开又拼合,三条边竟在黑板上拼成了正方形。后排听课的老师全凑到讲台前看,学生们脖子伸得老长,眼睛跟着教具转。这堂课过后,全县的数学老师都来学他的教法。有人开玩笑说:“马老师的课比电影还好看,我们村娃都盼着上数学课呢!”

1992年退休后,他比上班时还忙。退休前31年间的每个暑假,他都戴着老花镜泡在书店,买回一本《中考数学题集》,一道题一道题地做,用红笔圈出易错点。电话打到学生办公室:“小王啊,今年这道函数题,得让学生注意单位换算的坑,我在第12页标出来了。”他的旧教案本被翻得掉了页,年轻教师们争着借去看,里面夹着泛黄的课程表,还有学生用铅笔写的小纸条:“马老师,这道题我终于会了!”

校庆、同学会,只要喊马老师,他准到场。2005年桑林中学50年校庆,他的学生振涛上台发言,说着说着就哭了:“我读高中时想辍学回乡务农,暴雨劈碎了土路,马老师深一脚浅一脚地跑,教案本裹在怀里,泥点溅上裤腿,像串歪歪扭扭的顿号,每一个都刻着‘不能让娃辍学’的执念。马老师没骂我,只说‘知识是根拐杖,能带你去更远的地方’。1978年,我考入大学,录取通知书也是马老师亲自送到我家的。”2018年农中聚会,满头白发的学生们聚在一起,有人颤巍巍捧出泛黄的作业本。50年前的红笔批注还鲜活得像刚写上:“解题思路清晰,若能注意小数点位数就更好了。”纸页间夹着的野菊花早已褪成枯黄色,却仍保持着被夹入备课本时的形状,像极了当年孩子们举着花束跑向讲台的模样。

2023年4月30日,桑林镇的槐花落在他的窗台上。临终前,他枕边还放着没看完的数学题集,笔记本里写着:“当老师的,最富有的就是学生的出息。”家里没留下多少钱,却攒了两大箱子学生来信。有封信里写着:“马老师,我现在也是老师了,每次给学生讲勾股定理,都会想起您的竹条教具。”

如今桑林中学的走廊里,年轻教师们抱着作业本匆匆走过,阳光穿过玻璃窗,在地面投下长长的影子。若你仔细看,那些影子里仿佛叠着个清瘦的身影——他夹着教案本,粉笔灰沾在袖口,正往教室走。马志杰老师没给儿孙留下金山银山,却在桑林镇的泥土里种下了一片森林:有的树长成了工程师,有的树长成了教师,还有的树,正站在讲台上,把他当年编的数学故事,讲给新一代孩子听。

槐花落了又开,桑林镇的人都说,风里总有股子粉笔灰的味道,那是马志杰老师在呢,守着他的黑板,守着他的孩子们。如今桑林中学的年轻教师们,仍会指着走廊里的老照片说:“看,那是马老师,他教会我们——最好的教案,永远写在学生的眼睛里。”黑板换了一块又一块,但有些东西永远留在了桑林镇的风里——是粉笔灰的味道,是编题时的沉吟,更是一个又一个像马志杰这样的人,用一辈子写就的“坚守”二字。