2024年12月17日

朱长德

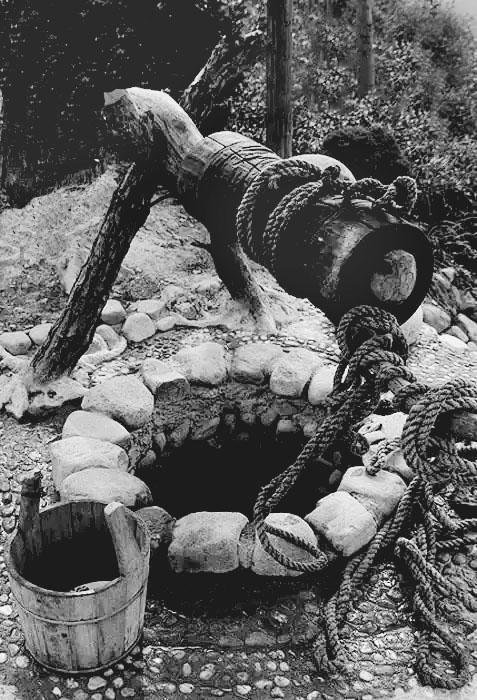

今年早春时候我在家维修鸡舍,原来的鸡舍墙都是红砖加大泥巴砌成的,年久失修,今年决定在小鸡入笼之前进行一次维修,把原来的砖扒下来,再用水泥砂浆砌成。在和水泥的时候突然停电了,一堆灰和到一半没有水了,正好路北张五哥家院子里有一眼井,辘轳还在,上边还缠着井绳,一问说井里有柳子,柳子,在我们当地就是柳罐斗子的缩称,早年间用的柳罐斗子都是用柳条编制而成,因是植物制品,不劲用,所以后来就用铁的或者是橡胶的,老百姓就叫它柳子了,只是很多年都不用了,像这样的带辘轳的水井现在真的太罕见了。

记得小时候,在我家的院外有一眼大井,那是全屯里唯一的一口井,是一眼六密的木桡井,井壁是由六块木板用榫卯结构拼接而成,老人们讲皇上吃的水井是八密的,我们普通老百姓只能吃六密井。这样的木桡井井口大,足有一米多。井上悬着辘轳,我们当地管它叫兀辘把。在井的南侧深深地埋上一根一搂粗的大木桩,这个木桩是生产队里用来栓牲口的桩子,浑身上下被木匠凿了好多眼子,也就借了其中一个眼子里砸进一段直流的硬木杆子,大约有碗口那么粗,作为辘轳的轴。当时大人给我们破闷儿(就是猜谜语)说,奇怪奇怪真奇怪,肠子长在肚皮外。谜底居然就是辘轳。谜语当时还真猜不着,等知道谜底了才发现说的还挺形象,那会儿的农民都不识几个字,观察事物却是那么的细致。

印象中的辘轳是由一段圆木做成的,木匠师傅把圆木中心掏了一个洞,在洞的两端各镶一个铁环,然后套在那根木轴上,木轴上涂上润滑油,辘轳把是天然树上的似乎z形的树枝做成的,就是这样的辘轳每天地摇来摇去为村民提供生活用水。毕竟木头辘轳寿命短,不抗用,后来生产队就焊回来一个铁的辘轳,铁辘轳是用麻花钢焊成的,比原来木质的辘轳大了好多,再摇起来提水虽然比以前木头辘轳费点劲,但是快多了,摇几圈水柳子就上来了,这对成年人来说都不是事。

我们这个屯子离碱沟很近,往南出门一里地就是广阔的草甸子,所以生产队除了种地之外还养了大群的牛马羊。井的东侧有个十几米长的木制水槽子,用来饮牲口,井的西面是一井台,是村民每天到井上挑水放水梢的地方。若是夏季不干旱年月,甸子上大坑里有水,牛羊不用回井饮水,若是冬天,一天两遍都是来到井边饮。放牛羊的摇起辘轳把来一桶连着一桶,柳罐斗子上上下下的紧忙活着把井水提上来倒入大水槽里,饥渴的牛羊疯了一样的抢水喝。

等牛羊喝饱了,井里的水也寥寥无几了,而且也浑浊啦,所以村民们每天都习惯抢在牛羊回来之前到井上挑水。

井的周围成年不断水,在春夏之季井边和跟前的大坑里便成了鸭子鹅子的乐园,全屯子的鸭子鹅子都跑到这里洗澡,所以也经常会有鸭子鹅子掉到了井里。当有人发现了井里有鸭子或鹅子时候,就开始喊是谁家的,然后主人会拿个土篮子(树条编的筐)过来,拴上绳子,再往篮子里放块砖或石头,是为了让土篮子沉水快。把土篮子放到井水下,因井口很大,鸭子鹅子会躲着下来的土篮子,当土篮子下到水下了,鸭子浮上来了,再拽绳子,把鸭子托上来。一般刚掉下去的鸭子鹅子都不好捞,筐拽到一半的时候就被上边的吵吵的人吓得又跳了下去,非得经过N次的打捞,鸭子鹅子被冰凉井水冰麻了爪才能顺利捞上来。

在炎热的夏天,我们这些孩子会偷偷地来到井边取水,小孩子摇不动辘轳,只有偷来父亲的酒瓶子,拴上母亲的纳鞋底的绳子,趴在井沿,把瓶子顺到井下往上提水,那喝上一口冰凉的井水在炎热的午后爽的不得了,回想起来比现在吃根雪糕都要美的多。可是井边是不许孩子们去的,不管哪家大人们一旦发现有谁家孩子趴井沿往里瞅了,先是被呵斥,听到大人喊立马就得跑,慢了兴许就挨两炮脚。那会儿的家长可不像现在的人这么惯着孩子,被踢哭了也不敢回家找大人告状,因为他知道,要是让大人知道了不但不会为你撑腰,而且会赏你一句话,踢得轻,甚至还会再挨顿揍。井沿不让去,可井跟前的大坑里在冬天的时候会成为孩子们的快乐世界,这里几乎常年不断水,若是井里捞完鸭子鹅子了,淘井的水就都会淌到这里结成冰。那会的孩子们也不娇,也不怕冷,成天长在大坑上。打冰嘎,打出溜滑,滑爬犁,当时的爬犁,冰嘎都是自家做的,父母心灵手巧的做得会精致一些,冰嘎找来一段好木头,修理得光光滑滑的,下边安个钢珠,上边用蜡笔图上各种颜色,当冰嘎转起来特别好看。有这么个冰嘎的孩子在孩子群里总会显摆显摆。大人没时间经管看孩子的,就自己找来一个大点螺丝帽,拿个经常玩的溜溜球,牢牢的砸进螺丝帽里,这个冰嘎就做好了,转的还挺好的。现在想想快乐的童年,可再也回不去了。

当年的大井,冬天由于全屯子的人都吃这井水,加上生产队里的牲口都得在这饮水,每天的水柳子都要不断地往上提水,溅出来的水在滴水成冰的冬季就会立马冻在井口上,硕大的井口久而久之就会冻得只剩下一个小圆口,水柳子出不来也下不去。这时候队长会派人来穿井。穿井用的设备叫做冰穿子,它是由一块圆钢打造而成四个面的一种锥形器具,很重,顶部很尖,全身大约四五十公分长,可安上一根长长的木杆,操作者手持冰穿子木杆站在井台往下穿冰,冰穿子尖,且沉,不用费劲,一块块的冰就掉入井里。穿井也是有技巧的,不要穿下大块的冰掉到井里,太大冰块掉入水面上会很长时间不化,挡住水柳子沉不下水里,影响村民用水或生产队的牲口喝不上水。要是赶上生产队穿冰的日子往家里挑水,就会挑回来好多冰块,一起倒入水缸里,经过水长时的浸泡,冰很苏,脆脆的,吃起来特别爽口,可以说那是那个年代每个家庭大人小孩吃过的最美的冰点,这种美味每年冬天都会赶上几次。

漫长的严冬,不但井口会经常冻冰,井周围的冰更是用不了几天就会冻的超过了井裙子,滑且陡的冰面放不住里水桶,摇辘轳的人也不安全,这会儿该有劳力来刨冰,清理井周围的冰。经常清理的井沿结的冰相对来说很干净了,这是屯子村民在冬季唯一见过的洁白冰面,所以这种冰面也特别适应滚冰。滚冰是当时非常流行的习俗,每年的正月十五这天傍晚,太阳下山月亮升起的时候,屯子里的人都要去先去坟地送灯祭祖,回来在在院子里点起篝火,这里没有芝麻杆,都是烧大豆秆,也是寓意明年风调雨顺。篝火里有的加些汽油,也有用锯末子拌柴油的,不管是什么火,在家里的各处都要送上一堆之后,都不忘戳上一堆送到井边,因为这是全屯的唯一一口井,所以这一天晚上井边会有几十堆火焰,也是最亮的一个地方,更是一个最热闹的地方。全屯大人小孩,男女老少都会聚到一起,借送灯的机会不忘在这里滚冰。滚冰,冰谐音病,滚冰就寓意滚病,去病,祈福健康,幸福安康。通过这一滚,除去身上的晦气和灾气。母亲特别信这个,每年的正月十五晚上都会催促我们兄妹们去院外的井沿上滚上一滚,希望她的每个孩子都能健康成长。

一方水土养一方人。养活这方人的水就来自这口井,听老人们说,这眼老井是1927年建屯子的时候挖的。因我们这里没有山,也没有河流,只有一望无际的大草原,盐碱地,地表水都是碱性水,在当时本地流传着这样的一句顺口溜:三肇加安达,满口大黄牙。地下没有沙层,是名副其实的贫水区,更何况当时都是人工挖井也挖不了多深,所以为了多存水,施工方便,六角形的井口直径达一米多。七十年代末,屯子里搬来了两家辽宁来的住户,他们带来了打水井的技术。把铁管接至五六米长,铁管的一头用硬木塞住,把木塞削成尖尖的,在厨房里选择好位置,挖个小坑,浇满水,在坑上面的房顶上扒个窟窿。我们当地都是土坯房,房顶抹的是碱土。把铁管顺着房顶窟窿对准厨房地上的小水坑顺下来,房上房下的人一起用力上下蹾铁管,边蹾边浇水,一直把铁管蹾到相应的位置,安上压井头往出压水,一边压水一边往井管外注水,水再从井头里出来,就这样用水把井下透个大点空间用来储存井水。每天能压出来两桶水就够用了,也就不用到井沿去挑水了。那时候人们常说井里的蛤蟆酱里的蛆,小米里的虫子是有滴。从井里能提出来青蛙是常有的事,再加上井口大,春秋风大井里总被刮的都是各种叶子杂草等,大井的水质可想而知。所以接下来屯里的人家都相继打了这样的压水井,从此上井沿挑水的也一年比一年少了。

到1982年,木桡水井的井桡有了破损,生产队就在老井的北面20米处又打了一眼水泥管井,害怕井水不够用,为了多存水,水泥管直径选择了80公分的,还没有正式用呢,到了第二年改革开放的春风吹到了这里,土地、牛马羊都分到了农户的手里,大井也就剩下我家与井东面的邻居两家用了。这口井我们两家一直坚持用到八十年代末,坏得实在不能用了,我就与邻居家商量维修北边这口生产队当初打完还没来得及用的水泥管井,我们把老井上的辘轳原装地挪到了新井上,放下柳子把井水淘干,然后下到井底清理垃圾,大多都是被那些淘气的孩子们扔的砖头石块,由于井下太凉,我与邻居家孩子轮番下井,一次次上上下下,直到把井水淘清。到了九十年代末,我家开始增大了养殖数量,再就不能挑水饮畜禽了,于是我在院子里也打了一眼小水泥管井,这也是全屯的最后一眼水泥管井,原来家家打的压水管井旱年头没有水,水还浑,所以改革开放之后家家都有了牲畜,压水井的水都不够用了,都改打了水泥管井。我家的这口水泥管井也是打完唯一一口没有安过辘轳的井,打完直接安的是潜水泵。此时的老井只剩下邻居家的老两口用了,直到新千年后,邻居老人去世了,这老井也正式下岗,终结了它的使命,邻居家也是全屯中唯一一家院子里没有打过水井的人家。

2018年,中央的村村通农村饮用水工程落户到了我们这里,一百多米的井只有国家心系老百姓的生活才能做得到,老百姓不用花一分钱就把自来水引进了屋里。吃水不忘挖井人,时刻不忘沐党恩,感谢党让我们的老百姓吃上了放心水。