2024年12月09日

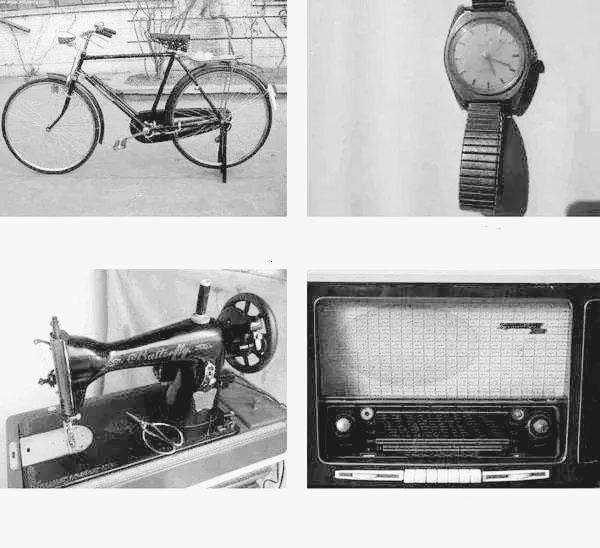

照片是作者在上世纪80年代刚买回自行车的一个场景。自行车作为那个年代“四大件”之一,会勾起很多上了年纪的人对那个年代的回忆。

于忠海

现在的年轻人对“四大件”肯定感到陌生,然而,50多岁的人却对“四大件”耳熟能详。

上世纪60年代80年代,“四大件”也称“三转一响”,它包括自行车、缝纫机、手表、收音机。不同年代经济发展不尽一样,因此,“四大件”所代表的物品也不同,这就决定了经济条件和物质基础。上世纪80年代后期至90年代,“四大件”包括彩电、冰箱、洗衣机、录音机。到了21世纪,“四大件”是手机、电脑、轿车、楼房。下面,我仅对自行车、缝纫机、手表、收音机的印象略谈一下它的更新变迁,以及在当时经济发展中的作用……

上世纪80年代后期,改革春风吹进千家万户,计划经济逐渐退出,市场经济崭露头角,新“四大件”应运而生,使人们的生活发生了显著变化,到处欣欣向荣,一派繁荣景象。60年代至80年代前期,物资极其匮乏,人们还停留在温饱状态下。计划经济凭票供应生活必需品,约束着人们的手脚,这四样东西被打上了计划经济的标签。你手中无钱买不起,有钱没人买不到,只有托人走“后门”、批条子,才能凭票到所在地供销社去买。那年,我也是征得公社负责财贸工作的主任写条子、供销社主任签字才买到心仪的“四大件”。那时的自行车有飞鹰牌、国防牌、金鹿牌、永久牌、飞鸽牌、红旗牌、凤凰牌、二八牌、白山牌等等。有女式坤车不带大梁那种,也有男式28寸带大梁的自行车,最好的品牌是上海永久股份有限公司生产的永久牌自行车。

在上世纪70、80年代,自行车是高档代步工具,农村娶媳妇往往用“永久牌“自行车接新娘子,也是一种新时尚。当年,“飞鸽”商标被商务部授予“中华老字号”。人们常说的二八自行车的“二八”指轮子的直径为28英寸,1英寸等于2.54厘米,28英寸等于71.12厘米。当时城市便道上都用自行车驮人载货,自行车成为家家户户必不可少的交通工具。国防牌自行车是青岛自行车厂(公私合营)生产的一种载重型自行车,俗称“大国防”。“小国防”自行车是指1952年开始生产的“980”东西载重型国际自行车,至1967年改为金鹿牌开始,共生产了15年,生产量不多。它的主要特点:后轮用倒车闸,向后轻倒即可刹车;前轮采用杠杆触闸,刹车力强。另一特点是,大飞轮、大牙盘、大扣链子、吊簧鞍座,即“三大一吊”。二八是车型不是牌子。随后品牌不断更新,有山地自行车、折叠自行车、电动车等相继问世。如果在上世纪60至80年代前期,你拥有一辆自行车骑,无论上班上学都很有面子,也是家庭身份的尊贵象征,一阵阵清脆的铃声拉开了一天的帷幕,骑它穿街越巷好不威风。

记得在我居住的老屯厢白旗头屯,有自行车的人家只有白文国和刘安成家。屯子有400多户近2000口人,有钱人家没几户。人们都挣扎在温饱状况下,哪有闲钱买自行车。白文国心灵聪慧,做点小生意,从广东往回倒卖手表。刘安成家有小园,种植豆角、毛葱、茄子、黄瓜、韭菜等经济作物。他注意自由市场变化,每天用自行车驮菜卖点钱,一点点赚了钱,这在当时全屯人都很佩服老刘的头脑。我曾经骑过3辆自行车,上世纪70年代买了一辆飞鸽牌自行车,后来又买了一辆小金鹿自行车骑,最后生活富足了,买了一辆永久牌自行车,现在还在我身边收藏着。它陪我走过30多年,无论刮风下雨,还是包村蹲点,都离不开它,我永远忘不了那段难忘的岁月。随着时间的推移,老百姓生活水平不断提高,自行车拥有量逐年增加。无论是上班族还是学生,骑自行车队伍浩浩荡荡,蔚为壮观。

同样,在上世纪60至80年代初期,谁家如果能有一台缝纫机,也会赢得不少羡慕的目光。那个时候缝纫机品牌有:蝴蝶牌、蜜蜂牌、飞人牌、牡丹牌等,每台价格在120~160元不等。因为不好买,所以,谁家女孩要结婚时,都想要一台缝纫机做为嫁妆。如果有了缝纫机,新娘脸上一定会洋溢着幸福的笑容。最有名的缝纫机是上海无敌牌、钻石牌,还有沈阳产的前进牌,在东北很抢手。这些机器是手动脚踏的,用起来很方便。我老屯当时有两家做成衣活,张凤云从五常搬来,手艺好,为人精明,做衣服价格公道,童叟无欺,很受村里人欢迎。她常说:“尺有所长,寸有所短,做人也要做个好人。”她加工一件上衣2元钱,一条裤子1元,呢子上衣14元。裤料有的确凉、卡叽布、格呢、棉麻布、藏蓝色布等。当时黄色服装面料很流行,布料价格也低,各户人口多,都做黄衣服穿,虽然有些单调,但也省去了不少开支。还有我家前院叫杨现增的师傅,既会剃头又会做成衣,哪家衣服破了,他免费给缝补,无论怎么忙昼夜连轴转也要按时把收上来的活干完。他家是下放户,做活质量上乘,人人愿把针线活儿送到他手上。俗语说得好,“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”,可见当时多么贫穷寒酸。我穿过的衣裤补丁加补丁,袜子也同样如此,有了缝纫机帮忙,问题都会迎刃而解。

上世纪60年代至70年代后期,上海手表最流行,然而,昂贵的价格让人们望表兴叹,在“四大件”中,它是最不好买的“老物件”。我记得当时是120元一块,在那个不富裕的年代,就如同现在的金首饰那样奢侈。戴一块手表是一个家庭条件好的象征。这款机械表每天要上劲,定期去修理部擦油泥。我转到公社上班后,买了一块,送给了爱人作为聘礼。我家养了一头母猪,卖点钱,再东挪西借,才凑足了买表钱。

上世纪80年代后期,应运而生的马蹄表、挂钟、石英钟就开始普及。石英表机芯比机械表简单得多,电池耐用,也不需要天天上弦。当手表与大众生活渐行渐远时,手表的材质也在不断变化。从镀金、镀银到现在的黄金、白金、钻石,都成了各种名贵表的点缀。

老一辈人对收音机再熟悉不过了。上世纪70年代,收音机属于稀罕物,也是电器的一种,它对了解国内外大事小情,起到了不可估量的作用。通过它,人们每天能收听到中央广播电台的早(晚)间新闻、报纸摘要、每周一歌、长篇评书、小喇叭等节目。那时有收音机的人家也不太多。小学生学习,有收音机的和没有的小伙伴互相聚在一起听,邻里之间融洽,创造了良好的和谐氛围。到了上世纪80年代后期,录音机已成为时尚,一时间,城乡到处可以看到它的身影。谁家办喜事,都少不了用它播放流行歌曲,也有的是临街店铺为招揽生意放在店外播放广告或音乐。

光阴荏苒,岁月如歌。如今“四大件”不断更新,但都不如过去的自行车、缝纫机、手表、收音机为我们留下的甜蜜记忆深刻,它是我们新时代发展的最好注释。每当我去旅游或采访,在某个地方看到这些老物件,睹物寄思,心情总是久久不能平静。从计划经济到改革开放,哪一程不是党的英明领导带来的幸福生活啊。那么多过去遥不可及的事物,早已深入寻常百姓家,所以,“四大件”这个词,承载着中国老百姓的特别记忆。一方面,“四大件”每件都一百多元,这几乎是普通人几个月的工资,一个普通工人每月才30多元工资;另一方面,当时物质不丰富,物资短缺,只能凭票购买。随着改革开放力度的加强,生产力大幅提高,商品流通加快,除“四大件”之外还有金戒指、金耳环、金项连等首饰也开始流行起来。结婚的排场、嫁妆也不断更新。有几句顺口溜概括了时代的变化:50年代一张床,60年代一包糖,80年代三转一响,90年代星级宾馆排场。

如今是21世纪,从彩电到冰箱,从平房到楼房,从自行车到摩托车、电动车、轿车、房车、地铁、高铁、飞机,商品的极大丰富,改变了传统的生活方式及出行方式,人们的选择也不再仅限于“四大件”啦。