2024年04月01日

五

六

扫码听故事

(接上期)

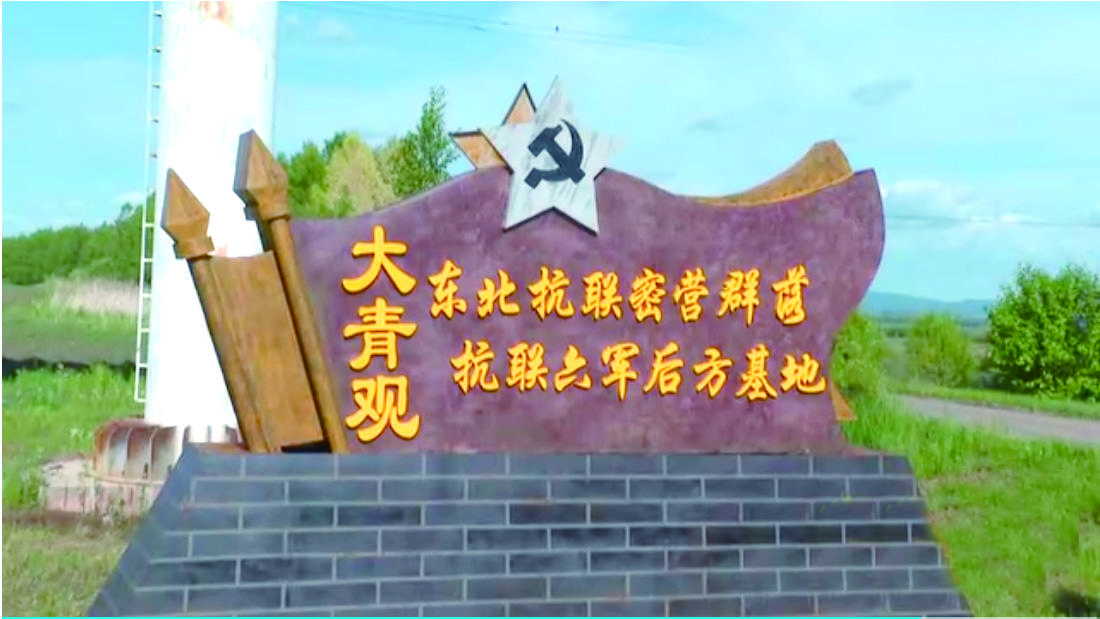

从大青观遗址向北,沿着溪谷的山路,曲曲弯弯,越走越高,步行三四公里,就到了当时的3号林班采伐区。

这条溪谷,呈南北方向,左侧坡缓而宽阔。半山坡上,百米方园内,就是民国以前的石器场了。

山坡上,方整的石料还有20多块,林场伐木工人管这些石料叫石磙荒子。

在当时的现场有已做成的石磙2个,大型石碾1个,碾盘2个,石碾子直径1.44米,厚0.32米,中间的位置有个圆孔;碾盘直径1.34米,厚0.23米,正中间的地方有方孔。这些石器都已经半埋在土中,山坡下面200多米远的地方,还能看到当年的大型料石3块,成品石碾1个,让土也埋得差不多了。

想想在当年,搬运这些一个好几吨重的石料,只能是利用山坡地势,再加上冬季冰雪把路冻结实了,才有可能完成。

据林区老伐木工人讲,像这样的石器场,在附近山坳里还有两处。

看到这些笨重的石器,可以想像,在那遥远的年代,先辈们在深山老林里,风餐露宿,开山劈石,夜以继日地工作,得付出多么大的辛苦啊。

想在附近找找当时工匠们居住的地方,连个遗址的影子都没看到,只有这些石器、石料静静地躺在山坡上,唤起人们的无限遐思。

从大青观作业区营房向东,沿着东北峰南面的山脚,现在有一条山路,路的南面是平坦的河谷地,路的北面就是东北峰了,这里山高坡陡,岩石裸露。往东再走0.5公里,还有座小山峰,悬崖峭壁,高能接近百米。离这个小山峰山脚20多米的高处,笔直的崖壁上有一个岩洞,洞口能有1米见方,外形就像佛龛,这就是远近驰名的大仙堂。

传说中山区的大仙,能保佑进山的人马平安,就像海中的妈祖娘娘,能保佑船只平安一样。所以,大仙堂就成了采伐人进山后的参拜场所。据说,以前这里的香火还很兴盛呢。

佛龛形的石洞,坐北朝南,由于洞口岩石有道垂直裂缝能透过光线,不太大见方的洞里面很明亮。洞前,一块棱角分明的巨石,形状像供桌,既有点像天然形成的,又好像人为修饰而成的。石桌上铺有一块红布,上面安放着一只铸铁香炉,炉内插着十几支蒿子杆,据说,这是进山人的习俗。在山里敬仙敬神,都可以用草当香,喻意是乞求人马平安。

在石洞上方的石壁上,有人用红漆书写“仙人洞”3个字。洞上岩石垂立,直达山顶,山顶处有一块巨石,外形像蛤蟆探头,仰着脑袋望着东南方向,这里称为“金蟾望日”。

在石洞外的左侧,矗立着一块高约10米的巨石,上面尖、下面粗,通体浑圆,好像一座石塔,镇守在洞旁。在塔旁有一株几十米高的青松树,叶子往下滴水,滴穿了石塔的一角,形成了有杯口那么粗的冲痕,垂直而立,呈现出滴水穿石的景像。

在石洞供桌的下面,山岩陡峭,游人要想直接上去是没有路的,观光、敬仙的人,要沿着“之”字型羊肠小道,从洞的西侧行走才能到达石洞前。更让人称奇的是,洞下四五米远的地方,在陡坡处,丛林中,相对长着两株直径有一尺粗的水曲柳,好像警卫,侍立在洞前;在两株水曲柳树下面二三米的地方,又相对长着两棵青松树,相传是一名叫胡娃的石匠,在100多年前,为敬仙而种的,如今树高几十米,青翠挺拔,枝繁叶茂,好似两柄碧玉巨伞,遮掩着大仙堂。

站在山脚下,背向着石洞,对应着洞前100多米的地方,有两棵两抱粗的大青杨树,相距能有四五十米,分立在河谷丛林中,就像鹤立鸡群,十分显眼。那100多年老枝,苍劲有力。传说这就是大仙堂的山门树。

在大仙堂石洞的西侧,还矗立着一座青秀的山峰,悬崖峭壁朝向东南,高略低于有石洞的主峰。在山顶的崖边,长着一株青秀的松树,有一半的树根,已裸露崖外,像长长的胡须下垂,遮掩着石崖。树干向大仙堂方向微微倾斜,似倒而不倒,险峻万分。松树常年累月,居高而下,树冠略低,好似在向大仙堂参拜,真的可以称为“拜仙松”了。

大仙堂的南面,河谷平坦,在山间有条小溪,从东往西流不远,就汇入了扎音河。在大仙堂东南1公里的溪水旁,长着一颗参天古树,树种属大青杨,树干直径接近2米,根部需要3个人手拉手,才能合围一周。据林区老工人讲,这株大青杨是原始森林的遗迹,树龄应当在500年左右。如果真是这样,它真可称作是“祖宗树”了。

(未完待续)

资料来源:1990年2月出版的绥棱文史资料第9辑

作者:戴诚