2024年03月26日

赵富

在东北家乡,人们把有点能耐的农民都称“匠人”,就连说书人后边,也加个“匠”字,称之为“说书匠”。

说书匠,与其他的匠人相比较,区别在劳动方式上。其他的“匠人”,用“手”劳动创造“财富”;而说书匠,则是用“口”创造“文化”。

记得上世纪60年代,家乡这块儿文化还相当匮乏。一年到头,生产队院子偶尔放映几场露天电影,过大年时自编自演几场文艺节目,也就算是农民业余文化娱乐生活的很大一部分内容了。至于“说书”,一到猫冬季节,便利用自个的“短、平、快”优势,悄然抢占了农闲的文化阵地,滋润暖融着农民心中那块干渴已久的娱乐冻土。

“说书”,即是讲“评书”。这种方式,简单直播。一个人,一架鼓,一张嘴。人员少,工具轻。说书匠行走便捷,队上招待也方便。而屯里人也喜欢听说书匠的“白活”,那动听的故事,声情并茂的“比划”,当时间过去很久了,还仍然留存在村子里街头巷尾、茶余饭后的消闲气场上。

当年,农村的说书匠并不多,一个公社也没有一个半个的,物以稀为贵。一旦打完场,生产队上便托人从大老远或者外县去请来说书匠。当然说书匠的待遇级别是很高的,队上要好吃好喝好住的,晚上说完书还要来顿夜宵,队长陪着弄上二两“一元糠夫”。即使这样,队长还生怕人家说书时留一手,把包袱不能全部抖落出来。

那时候,说书匠说的书目段子,大致可分为两个部分,一个是古代内容的,一个是现代内容的。古代的有《岳飞传》《杨家将》《呼廷庆打擂》《罗家将》等,而现代的有《烈火金钢》《红岩》《敌后武工队》等,但说书匠每次只能从这几部书中筛选出精彩的一段,因为每次讲书只能讲两三宿,全部讲完一部书时间是不够用的。要想听全,我们这些半大小子,就得东西头、南北屯地跟着说书匠走着听。细想起来,那时晚上窜着屯子听书,真有些无尽的乐趣。

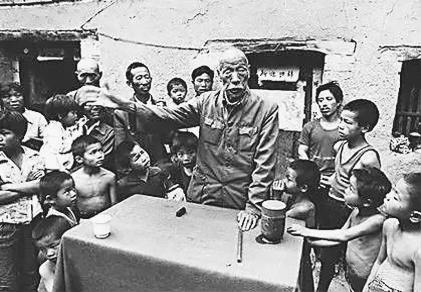

记得家乡农村,冬天晚上的时候,各家都习惯吃两顿饭,晚饭开饭时间较早些。那咱,屯里说书都在晚上进行。每到说书时,晚饭后的屯子像唱大戏似的,人们老早就奔向生产队。队部只有一铺土炕,地上也没凳子,大伙只能站在地上,挤得满满的,竖茬茬的只看见人脑袋,有的实在没地方挤了就上炕站着。惹得老更官儿一个劲地直喊:“别把炕面子踩塌了。”说书匠背靠着墙,坐着板凳,前边摆张小条桌,桌上放只小鼓。早来的人们,一波波的狂笑,一阵阵的唠嗑,只有在说书匠敲起鼓时才能停歇下来。

小时候,我就很喜欢听书。每当队上请来说书匠,我就和光腚娃娃李牦子等一群小朋友去听书。每次李牦子总愿牵着我往前面钻,靠近到说书匠小桌子旁边。听完书后,他就跟我们一群小嘎子白活,有时还整个破盆当鼓,两扇木片连在一起当竹板,学的说书人讲故事虽然缺边少沿儿,偶也张冠李戴,但讲的确实很吸引人,初步展现出一个少年说书的天赋。

我第一次听书,是在读小学三年级时。说书匠讲的是《红岩》里的段子。当时,李牦子听得入瘾,不由自主地扯了一下小布衫。由于花旗布糟烂了,只听“咔嚓”一声前大襟扯个口子,人们又一阵哈哈大笑。说书人忙接过笑茬,一击小鼓,大喝一声:“要知‘咔嚓’是啥动静?听我慢慢地道来。”一下止住笑声,把书引入正题。直到老年,我还经常想起这段精彩的场面,总是难以忘怀。

记得在小学五年级时,队上又来一个说书匠。说是队长从老远的拜泉县请来的,是个盲人说书匠,外号“王铁嘴”,有一个与我一般大的男孩儿用木棍领着。那时候,“瞎子说书”,占领说书市场的面儿很大。盲人说书匠,凭着超强的记性力和三寸不烂之舌,行走江湖,一辈子靠“耍嘴皮子”吃饭,也是件很了不起的“文化事”。

那天吃罢晚饭,乡亲们老早就从大道涌向队部,有老头儿老太太,有年轻的姑娘小伙儿,还有我们一帮闹哄哄的小嘎子。满屋子的人,嘻嘻哈哈,挎兜里揣着瓜籽和爆米花,嘎叭嘎叭地嗑着,都眼巴巴地焦急等待着“王铁嘴”开讲。

当然,我和李牦子是不甘落后的。但这次在前边没有抢到位置,我俩便抢一个制高点:站在炕上。当时讲的是《岳家将》的一个段子,“王铁嘴”讲到“岳飞枪挑小梁王”时,我和李牦子一激动,还以为是站在平地上呢,就使劲往高一蹦,一下子把炕面子坯踩塌了,只听“咕通”的一声,两脚陷到炕洞子里。说书匠以为发生什么紧急情况了呢,赶忙“刹车”收尾:“要知后事如何,请听下回分解。”因这,我和李牦子俩还让队长一顿收拾,然后他又跟说书匠说些“过年”的话,才又继续把故事讲完。

其实,在一个“猫冬”季节,生产队请说书匠说书,最多时也就一两次吧。有的时候,摊上队长喜欢听评书的,就能多听两次;要是赶上队长不爱听的,就兴许一次也没有了。社员们也只能走东家、串西家,玩个小牌,打个扑克,耍个小钱,扯个闲白,打发着漫长的猫冬时光。

我所住的屯子,社员们有演讲天赋的还真有几个。在田间地头,他们或从说书匠那听到的,或从书上看到的,经过自个的发挥演绎,便南朝北国地讲起来。听众不闲乎你讲啥故事,只要你能讲就围着听。特别是一到冬天,社员们就常聚到一个屋里,在一块儿东一耙子西一扫帚的,故事碎碎糟糟,很不整装,没有完整性,但倒是很有趣,能帮你快乐及打发着时光,这就足了。

当然,说书匠在乡下是很受欢迎的人,乡亲们也认为是很有才的人。好马出在腿上,好人出在嘴上。与我一起踩塌炕面坯的李牦子回乡劳动后,他家就变成了说书馆。他天天晚上连续演讲,讲得还真供听,每天一个多小时,比原先说书匠讲得有连续性。久之,队上就不请说书匠了,他也成为不用花钱请的说书匠了,可他家里也成了不用花钱的说书馆了。

李牦子越来越像个纯说书匠了,随着说书丰富了自己的知识,他又读了很多民间故事的书,即使在家的“说书馆”里,有时只给我们几个人说段子,也都非常好。开场前也习惯来个“书帽”,似相声的包袱,又多是自编自讲的故事。还穿插些笑话、浑话、俏皮嗑,逗得大家好开心。用李牦子的话讲:为以后进入讲书角色时养精蓄锐。当步入正题后,每到精彩之处,李牦子便口若悬河,声情并茂,兼用鼓点、口技渲染气氛。时而花前柳下,俏语娇音;时而大难临头,声泪俱下;时而铁骑突出,刀光剑影;时而风声鹤唳,虎啸龙吟……且还能抓住听书的心理,洞若观火,掌握火候,恰当好处。即便中间渴了喝水润嗓子时,也要来个小惊险,一转话锋:“要知情况如何,请听下回分解。”真是维妙维肖,富有大说书匠的派头。

记得中学毕业后,回到生产队参加劳动。一个夏天晚上的雨天,我们听完李牦子“白活”后,商量一起去西头五队南地偷瓜。当然总指挥是李牦子。他嘴上会讲书,肚里道子多,并部署一套行之可行的“实战方案”。李牦子解释:“俗语说:偷风不偷雨。相反,我们偷雨不偷风。在雨中偷瓜,脚印会被雨水冲没。”首先,按书里的经验,先进行侦察“敌情”。当我们几个爬到瓜窝棚时,老瓜头在里边正讲“樊梨花下界”,讲到关键时刻突然放个响屁,我隐不住笑出了声。屋里一听外面来人了,马上冲出抓小偷。我哪见过这阵势,一下傻了眼麻了腿,让人家给活擒了。好呆李牦子在场,人家硬是罚他在瓜窝棚里说段“杨家将”,才算相互扯平了事。

李牦子也能现身说“法”,在瓜窝棚里讲“杨家将”前,先来一个小书帽,把这次偷瓜的事儿“活学活用”了,把一个伟人语录改头换面编成“偷瓜歌”。唱道:“下定决心去偷瓜,不怕牺牲往里爬,排除万难挑大的,争取胜利扛到家。”小帽唱罢,便把窝棚的情绪引到高潮。老瓜头是酒糟鼻子,外号叫刘乱腚,也能讲几句书,在屯里有“东李西刘”之称,但相比李牦子还相差很远。方才一个“偷瓜歌”的小书帽,就让刘乱腚佩服得五腑投地,到外边挑几个甜瓜让他吃完再讲。当讲完“杨家将”后,天色已经微亮,刘乱腚给我们每人摘几个大瓜背回家,真是甜甜的满载而归呀。

70年代初,省广播电台开始播出王刚播讲的《夜幕下的哈尔滨》、刘兰芳的《岳飞传》,县城里靠市场旁的说书馆里,又响起了咚咚的击鼓声和朗朗的说书声。这时,我已经离开农村多年。一个偶然的回乡机会,我在县城的市场旁碰见了李牦子。他告诉我,他正在这说书馆里讲《隋唐演义》,听众很多,收入很好。这部书已讲了一半了,队长那边请了长假,一天交队上10元钱,队里分啥也不少。他又神秘地靠近我说:“现在我还需要些时间增添说书技巧,待翅膀硬了之后再准备向内蒙古去发展,那边的市场像草原一样广阔,老大了。”

岁月更迭,时光荏苒。一次我在车里无意中打开音频“评书连续广播”,一个熟悉的声音传到我的耳鼓,细辨下原来是当年的伙伴李牦子的声音。长篇评书题目叫《故乡巨变》,讲的是农村改革开放后乡村变化的故事。交广台介绍,是他们电台邀请作者播讲“自创自播”的节目。哦,我激动了,从心里佩服李牦子适应环境的能力及创作才气,原来他一直没有颓废自个喜爱的说书行业,一直默默地积累丰富着新时期的创作素材,走到了一个很高的平台并进入一个更深的境界。

之后一段时间里,我经常思索着李牦子说书的深层意境,似乎有一种牢记使命的意识把他捆绑在一起。细算一下,他现在该有70多岁了。一个说书匠半个多世纪的说书生涯,可谓“说”路坎坷,“书”路崎岖。但是,说书的市场在变,表现的形式在变,人的思维也在变,而永远不变的是李牦子五十余年的初心——永不停歇的说书。

哦,我捉捕到了“乡村说书匠”的闪光点。